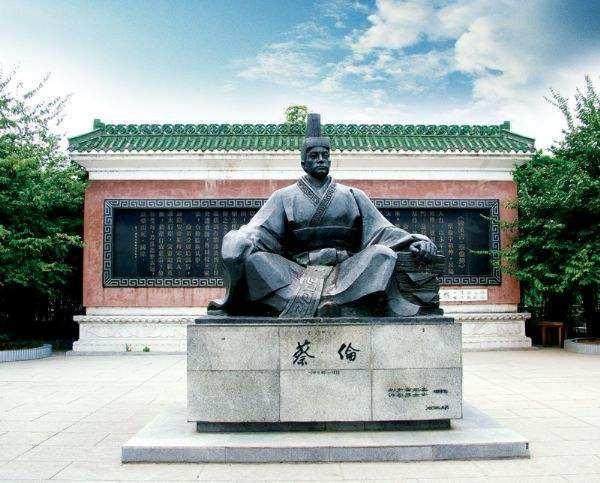

蔡伦(公元61~121年),字敬仲,桂阳郡宋阳人(今湖南郴州)。著名东汉宦官、造纸术改革家、发明者。

蔡伦从小随父辈种田,聪明伶俐,讨人喜欢。

汉永乐十八年(公元75年),蔡伦被选入宫,时约十五岁。他读书识字,成绩优异,公元88年,侍幼帝(汉和帝)左右,参与国家机密大事,秩俸二千石,地位与九卿等同。中国历史上宦官干预国政,也正由此开始。在此期间,他总结西汉以来造纸经验,改进造纸工艺,利用树皮、碎布(麻布)、麻头、鱼网等原料精制出优质纸张,由他监制的纸被称为“蔡侯纸”。

蔡伦一生为官四十六年,一度官尊九卿,地位显赫。在主管尚方期间,经常亲临现场做技术调查,极富创新精神,对发展当时的金属冶炼及加工、机械制造工艺等方面起了很大的推动作用,被称为东汉时期的科学家,但他的最大贡献主要还在造纸方面,是造纸技术革新者。据《后汉书·蔡伦传》记载,蔡伦曾“监作秘划及诸器械,莫不精工坚密,为后世法”。因此蔡伦成为促进东汉造纸术发展的关键人物。

蔡伦利用职务便利观察、接触生产实践,加上自己的聪颖创新,对发展当时的金属冶炼、铸造、锻造及机械制造工艺以及手工业起到了不小的推动作用。造纸术是中国古代科学技术的“四大发明”(指南针、造纸术、印刷术、火药)之一,是中华民族对世界文明做出的一项十分宝贵的贡献,促进了世界科学文化的传播和交流,深刻地影响着世界历史的进程。

中国古代是靠龟甲、兽骨、竹简、木牍、金石、缣帛来记录事物的,西汉(公元前206年~公元25年)初已有用废旧麻绳头和破布为原料制成的麻类植物纤维纸。东汉定都洛阳后,蔡伦深感“帛贵而简重,并不便于人”,于是他决定造出比西汉更好的纸。他总结前代及同代造麻纸的技术经验,组织生产优质麻纸。

在他的推动和组织下,到公元二世纪初的东汉时期,中国已经完成了具有重大意义的造纸技术的革新。蔡伦的另一造纸术贡献是皮纸制造工艺的探索和推广。 麻纸和皮纸是汉朝以来一千九百多年间纸张的两大支柱,中国文化有赖这两大纸种的供应而得以迅速发展。公元三到四世纪,纸张已基本取代了落后的简、帛,成为中国唯一的书写材料,有力地推进了中国科学文化的传播和发展。

汉元初元年(公元117年)蔡伦负责监典校订经书,校订完成后要将所抄副本颁发给各个地方官,从而形成了大规模用纸抄写儒家经典的高潮,使纸本书籍成为传播文化最得力的工具。因此可以说蔡伦对造纸术的改革和推广传播普及都有一定的贡献。

中国造纸技术起始于西汉,在东汉时期进行改进推广,蔡伦是这个历史阶段促进造纸术发展的核心人物,被称为技术革新者、组织者、倡导者和推广者,其历史地位应予肯定。蔡伦被史学家称之为中国古代科学家,对中国和全世界的文明与进步做出了巨大贡献。 蔡伦在汉建光元年(公元121年)自尽身亡,原因待考。