[摘要]本文是对永乐宫所藏一件西魏道教造像碑的调查与研究,在实地考察和对比早先拓本的基础上,对该碑的文字和造像进行了详细的记录和校勘。依据碑文所记,像主是出自河南汝南后定居于山西芮城并在郡县各机构任要职的蔡氏家族。由文献考证得知,造像者所记叙的庞大而久远的蔡氏家谱有许多虚构和神化的成分。他们借助从都城长安传入的太上老君的图像,辅之以半真半假的家谱以树立自己的权威,奠定正教一体的统治基础。而在造像风格上,则体现了长安传统与蔡氏原籍洛阳的佛教艺术相互交融的特点。三足凭几由维摩诘转为老君像的使用,可谓开风气之先,以至后代一直沿袭。

艺术作品的作者(及赞助者)所关心的问题与我们今日解读时所关心的问题是不同的。文字总是有所体现,同时有所遮蔽,它在何种程度上能作为可信的事实依据,这是我们解读艺术作品时必须要面临的前提。甄别文字中的虚假成分以接近历史的真实原境、发现图像中未明确言说的事实以构建艺术演变的历史,这是艺术史家应当承担的双重任务。本文特聚焦于一件西魏道教造像碑,试图对此进行探讨。

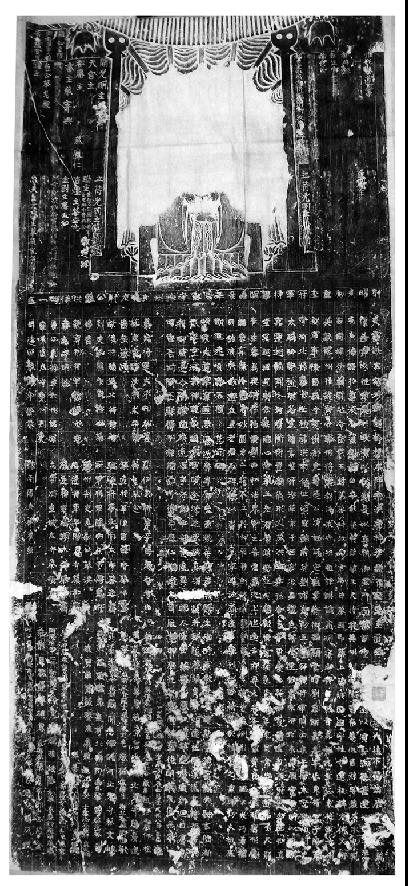

《蔡洪造太上老君像碑》建于西魏大统十四年(548),现藏于山西芮城永乐宫。

又称蔡兴伯碑、刘曜碑。据碑文可知,蔡洪并非像主,他是十六国前赵时人,比造像碑制作的时间要早200余年,此碑乃蔡氏家族所造,但造像者自名为“蔡洪像碑一区”,故从之。该碑原竖立于芮城县西南15公里郑家村东老子祠门前,后祠毁,碑仍立于道旁。1959年随永乐宫的搬迁而移往新址,现立于永乐宫新址西碑廊。碑通高3.59米(其中碑身高2.28米,碑首高0.76米),宽0.93米,厚0.3米,碑首碑座齐全。据称原址另有一碑(已佚)赞誉道“其石特佳,并间以玉质,故有玉碑之称”。向称芮城北碑之首。[1]其实,如此高大的道教造像石碑在整个南北朝时期都十分罕见,且图像精美、书刻精湛、供养人地位显赫。芮城出土的另一件西魏造像碑是现藏美国纳尔逊美术馆的张兴硕五百人造佛像碑,碑身高达249厘米,四面造像,原出自芮城延庆寺。这两件高大的佛道造像碑显示了永乐宫壁画以前芮城艺术传统之一斑。

蔡洪碑大约在清代进入文人的视线。据传,由于此碑十分精美,早年各地官署不断派人住村打拓片,使村民疲于应对,不堪其苦,竟愤而凿毁碑面,致使碑文大部残损,不能卒读。清光绪戊戌(1898)胡聘之《山右石刻丛编》中已录有碑正面文字(包括发愿文及主要供养人姓名),并略有评述,但有一些缺字错字。[2]1914年冬,日本学者大村西崖拜访罗振玉,得以观看罗收藏的大量拓片,其中就有芮城西魏蔡氏碑。随后碑文收录于大村西崖著《中国美术史雕塑篇》,但仅限于收录正面碑文,未作评述。自1923年开始,时任北大研究所国门学导师的陈垣先生着手收集道家金石资料,利用北大图书馆收藏的艺风堂拓片,对蔡氏碑文进行了抄录整理,增录了碑背面的供养人姓名,辑入《道教金石录》,这部工程浩大的资料性巨著直到他去世后才得以加工整理出版。近日,笔者在数次到山西永乐宫观看实物的基础上,又对北大图书馆所藏的不同时期拓片(图2)进行了比对(主要是将“艺风堂拓片”与“柳风堂拓片”比较),又增录了碑侧的文字,还有一些增补勘误。将胡文、大村文、陈文相互比照,对碑文重新抄录识读并描述图像如下,其与前辈不同处,不一一标出。

碑右侧上部亦开一龛,内有立像一尊,头戴高冠,面残,束腰带,左手下置,右手稍上似持麈尾。龛楣桃形,侧有树。龛左右各一立侍者,其版冠有缯带下垂,似菩萨冠。

碑座为龟蚨,龟头缩向内,四足,下连有方形座。这里刻文中值得注意的一点是出现了一些图像的名称,有“老君”(及“开老君光明”)、立侍(及“开立侍光明”)、飞仙、金刚、香炉、师(狮)子、天宫、坎(或堪,即龛)、钟。老君即发愿文所称太上老君,造像之主尊,立侍即老君左右二位侍者,天宫和龛,是对整个碑首造像的不同叫法,天宫指性质,龛是形式。钟即悬于屋角的二钟。金刚和狮子显然直接来自佛教造像,飞仙应是对佛教飞天的改名。但是,飞仙、香炉、金刚和狮子则不见图像,可知刻文与造像实际并不一致,当是套用了流行俗语。开光明也是来自佛教,应是对造像和背光(及头光)的总称。

蔡氏碑发愿文和供养人姓名所构成的庞大、历史久远且荣耀之至的家谱十分引人注目。所列名单从远祖到当代共有120余人,其中多人任当地的太守和县令(北魏至西魏时芮城为河北县,属河北郡),还有多人在西魏各地任刺史、太守、将军、县令等重要职务,构成了一个庞大的官僚家族网,应该是当地首屈一指的大家族。从碑身的巨大尺度和术刻造精良的程度看,绝不是一般家族所能承受的。与然而,我们看最前面的几位先祖,这个家族的光荣艺历史却令人有些疑惑:

“蔡大将军大丞相蔡翟故太常卿汝南太守陈留侯蔡顺录文比对拓片并参照清胡聘之《山右石刻》、《道家金石略》31页、《中国美术史雕塑篇》301页,互校。故使持节镇北将军冀州刺史陈留侯司徒公蔡伯皆魏宁朔将军豫州太守蔡元字明德晋征东将军六州诸军事陈留太守兖州刺史司徒公蔡谟字□□”。

蔡谟,是上述蔡氏先祖中能够与史籍大体对应者。《晋书》卷七七有蔡谟传:“蔡谟字道明,陈留考城人也。世为著姓。曾祖睦,魏尚书。祖德,乐平太守。”大约生于西晋太康二年,卒于东晋永和十二年(281-356),终年76岁。主要活跃于东晋前期,因平苏峻功,封济阳侯,历迁太常,拜征北将军、都督徐兖青州诸军事,徐州刺史。康帝迁侍中、司徒,固让,寻更乞疾。穆帝时免为庶人。与蔡氏碑上的蔡谟比较,两人有些模糊对应:

《晋书》蔡谟:征北将军、都督徐兖青州诸军事,徐州刺史、侍中、司徒。

蔡氏碑蔡谟:晋征东将军、六州诸军事、陈留太守、兖州刺史、司徒公。

不难看出此二者略有出入。《晋书》蔡谟字道计明,而蔡氏碑蔡谟字□□,后二字虽不清但残损并不严重,第一字为人旁,似“佴”或“仵”,第二字似“恭”字,但绝不似“道明”二字。是否为另一个未被记录的司徒公呢?我们很难想像晋代有两个位居如此高位的蔡谟。蔡氏碑上的蔡谟名字不止出现一次,其“谟”字十分清楚。蔡碑发愿文有“晋太初元年”句,然而晋就没有“太初”年号,设若为前秦苻登太初元年(386)或西秦乞伏乾归太初元年(388),既不符合“晋”之身份,也不符合发愿文按辈分排列的顺序。其排列顺序即:

远祖,蔡元,(三国)魏,宁朔将军;次祖,蔡谟,晋,太初元年(?);

次祖,蔡定,十六国汉,麟嘉元年(316)

七世祖,蔡洪,十六国前赵,光初五年(322)

《晋书》之蔡谟恰好在281-356年间,符合这个时间顺序。所以不会是十六国时的两个“太初”(386或388),故此处“晋太初元年”是一个不可解释的错误。

以下对照史籍对这个族谱前三位东汉先祖的来历作简略的讨论。

汝南人蔡顺,《后汉书》有传,以孝行闻名于时,该书在叙述汝南人周磐后说:“磐同郡蔡顺,字君仲,亦以至孝称太守韩崇召为东阁祭酒。”东阁祭酒,只是郡太守的参佐。

蔡伯皆,东汉著名文人。《后汉书》卷九十下《蔡拜左中郎将,后死狱中。喈、皆同音。所谓“蔡伯皆”或“蔡伯喈”,即陈留人蔡邕。东汉另有一蔡伯喈,上虞人。隐居不仕,以孝行闻。

《通志》卷一百七十二论述东汉有汝南人蔡元:“蔡元,字叔陵,汝南南顿人也。学通五经,门徒常千人,其著录者万六千人。征辟并不就,顺帝特征拜议郎,讲论五经异同,甚合帝意,迁侍中,出为弘农太守,卒于官。

上述蔡顺、蔡伯皆、蔡元三个名字都能在东汉的史籍中找到出处,当然其官职全然不同于蔡氏碑所列,但这三人有共同点:都是来自汝南或陈留,而这正是蔡氏的故乡周封之蔡国。

再追溯该碑第一位更早的蔡氏名人“蔡大将军大丞相蔡翟”,如此高位的大丞相却史籍无名,无法找到对应点。有一个更为模糊的对应者是西汉翟方进,永始中(公元前16-前13)累擢丞相。他也是汝南上蔡人。《汉书》卷八四有《翟方进传》:“方进年十二三,失父孤学,给事太守府为小史乃从汝南蔡父相问己能所宜。蔡父大奇其形貌,谓曰:‘小史有封侯骨,当以经术进,努力为诸生学问。’方进既厌为小史,闻蔡父言,心喜,因病归家,辞其后母,欲西至京师受经。母怜其幼,随之长安,织履以给方进读,经博士受《春秋》。积十余年,经学明习,徒众日广,诸儒称之。以射策甲科为郎。二三岁,举明经,迁议郎。”由此可知,正是由于“蔡父”决定性的指点,“翟”才得以走上仕途,最终在长安位居丞相。或许这是汝南人“大丞相蔡翟”的出处?

蔡氏碑所列家谱树的后端,即十六国以近的蔡定、蔡洪辈无资料可查,似乎没有怀疑的理由,尤其是北魏、西魏之当地官吏,应当是真实的。之所以将造像碑以十六国时的蔡洪命名,而不是汉晋时期更有名气的其他蔡氏,显示出蔡洪以后人物身份的确定性。蔡洪应该是这个芮城蔡氏所能追溯最远且身份确实的高官,从他任职的光初五年(322)至西魏大统十四年(548)已有226年。在这个蔡氏家谱中,他的地位并不是最显赫,然而却列在碑面最重要、最醒目的位置,表明他在这个家谱序列中处于拐点,在其前端,时代越久远则可信度越低:晋之蔡谟,大体上与《晋书》蔡谟靠近,东汉三蔡(蔡顺、蔡伯皆、蔡元)则变形严重,而西汉蔡翟则几乎是捕风捉影的编造。这个家谱其实可看作当时所能收集的大蔡氏名人堂,而不仅限于蔡氏某一具体小支系的家族。

然为家族添光彩而作弊高攀的现象绝非蔡氏家族独有,北朝一例。近几年在西安出土的北周李诞墓,墓主明明是来华的婆罗门种人,其墓志却说“其先伯阳之后”,伯阳即老子,李耳。

这个雄踞中原各地的庞大蔡氏家族显然具有宽阔的文化视野。在造像形式上也显示了新的因素,首先是三足凭几作为老君的重要道具出现。凭几本是魏晋南北朝时期文人士大夫常见的日常用具,至北魏后期进入佛教图像系统,在龙门石窟中作为维摩诘身份的道具出现,但是北魏的关中泾渭地区似乎并不十分流行这种带有南方文化因素的维摩诘图像。太上老君,作为汉文化的主神,其身份标志主要体现于手持麈尾、戴道冠、束腰带、蓄胡须。西魏时长安作为都城对周边地区的文化辐射力逐渐增强,道教造像也就开始沿黄河东传。芮城地处关中和洛阳之间,兼有两地文化的因素。供养人蔡氏家族来自河南,多人在河南和陕西任官职,其中就有在华山和北地郡任职,这都是当时的道教重镇,尤其是北地郡(北地太守蔡训),即耀县一带的所在地,领道教造像风气之先,这些成为文化交流的重要动因。从蔡氏造像碑上可以看到,作者对长安道教造像的流行形式进行了某些修改,突出之处就是将洛阳维摩诘的凭几移到了老君身上,而老君手中的麈尾却没有出现。这似乎是在调整两者图像的特征,因为洛阳的北魏维摩诘像就是持麈尾、蓄长须、握凭几。芮城蔡氏老君像的新特点就是对二者的综合与取舍,舍去了关中老君的麈尾,加上了洛阳维摩诘的凭几。这种凭几从此成为老君的标志性道具,一直延续到明清。另一方面,在北朝末期,洛阳及关中的维摩诘像同时也去掉长髯,更加接近菩萨像,以示区别于老君。图像的这种调整似乎是对两种文化形式的重新认识与定位,在这个意义上,蔡氏老君像具有重要的创新价值。此外,碑侧面小龛中的造像由坐像变为立像,这也是这个时期的新气象,此后流行于北周和隋代。当然,耀县药王山同年建造的《邑子七十人等造像碑》也有碑侧立像龛,似乎是更大区域之流行而非芮城所有。

这个来自河南汝南、定居山西芮城并在郡县执术政的蔡氏家族,在造像碑上以图像建造了太上老君院的神位,而以文字、半真半假的家谱树立起自己的学权威。当这个造像碑在老子祠前面竖立起来的时候,相当于蔡氏集团向社会公示自己荣耀而显赫的家谱,其强势借助于老君的光芒而得到神化。而神化的老君图像也借助于这个强力家族的庇护,从关中辐射到山西。